先日、小学生のわが子から、こんなことを聞かれました。

「パパ、トラウマってなに?」

ちょっと考えてから、「昔こわいことがあって、そのことが今も思い出されて、怖くなるような気持ちかなぁ」と説明してみたんですが、ちゃんと伝わったかは微妙です(笑)。

でも、ふと自分の過去を振り返って、「そういえば自分にもトラウマあるなあ」と思い出したことがひとつ。

それが、東京の井の頭通り。

ハンドルを握る手に力が入る道

東京でハイヤー運転手として働いてきた10年。仕事の中で「恐怖」を味わいトラウマになった経験があります。それが吉祥寺から環八までの「井の頭通り・上り区間」なんです。

数年前、この道を空車で走っていたときのこと。片側二車線となる区間で、左後方から来た車が私の車のミラーにぶつかるという事故がありました。しかも相手はそのまま走り去るという始末。

その瞬間の衝撃は、今でも鮮明に覚えています。

接触した時の音、そして体に伝わってきた衝撃は相当なものでした。

やばい・・・

脳裏をかすめたのは、営業所への報告やその後の始末書などのこと。

受けた衝撃の大きさから、接触したと思われる車は停止すると思いきや、そのまま走り去ってしまいました。

こちらの車体にさぞかし大きな傷をつけてしまったのだろうと車を降りて恐る恐る確認してみると、意外にも目視では傷が確認できなかったので、まずは安堵の気持ちになりました。

しかし、それ以来、しばらくの間、この井の頭通りを走るときは、肩に力が入り、ちらちら再度ミラーに目をやりながらどうしても無意識に緊張してしまうのです。

ハンドルを握る手もカチカチになる――これがまさに「トラウマ」というものなんでしょうね。

道幅が狭すぎる?井の頭通りの構造的問題

そもそも、井の頭通りのあの区間を片側2車線にしていること自体に無理があるのでは?と思うこともあります。

羽田空港行きの大型バスや作業用トラックは、明らかに車線をまたぎながら走っていて、車幅的にかなり厳しい。さらにセンターラインは黄色で追い越し禁止。なのに前が遅いと、後ろの車が無理に車間を詰めてくる……。

そうなると、事故が起こるのも時間の問題。しかもドライバー側がどれだけ注意していても、回避できないケースだってあるのが現実です。

加えて自転車通行帯ができてから自転車が大手を振って車道走行するようになりましたね。これがまた神経を使うんです。

無神経なおばちゃんが路地から急に飛び出してくるケースもあって、そういう自転車に接触する事故も時たま目にします。

「羹に懲りて膾を吹く」ドライバー心理

一度怖い思いをすると、その後はつい慎重になりすぎる――

これはもう、昔のことわざ「羹に懲りて膾を吹く」そのまんまですね。

運転に対して慎重になるというのは安全上悪いことではありません。

ただ、びくびくしながら走るという自分の心の状態を「不快」に感じるので、なんとかならないものかと考えるのです。

トラウマ解消の秘訣は

こうした「運転にまつわるトラウマ」をどう乗り越えていけばいいのでしょうか?

私が意識しているのは、「安全な体験を積み重ねること」。

井の頭通りを走るたびに、「何もなく、無事に通り過ぎることができた」という記憶を少しずつ上書きしていく。いわゆる小さな成功体験を積んでいくというもの。

それによって少しずつ自分の中に自信を育てていくこと。それだけでも、肩の力は自然と抜けていくように思います。

振り返ると、私の運転におけるトラウマは事故とのつながりが最も大きいことがわかりました。

プロドライバーなら誰しも得意とする道、苦手な道があるでしょうし、怖い経験のひとつやふたつあると思います。そして、トラウマになるまでの恐怖体験をすると、それがひどければハンドルから手を放し、転職する人もいる。

井の頭通で私が経験したことは、人生を狂わされるほどの衝撃はなかったものの、こんな小さなことでも「トラウマ」になるほど敏感体質なのだということを認識させられました。

そして、その「トラウマ」は一朝一夕で消えるものではないということもわかりました。

もしこういう体験が連続してしまったら、完全に自信喪失するであろう・・・そんな気持ちにもなったのです。

幸いその後は何事もなく、「今日も無事だった」と思える回数が増えていくことで不安を解消し、自信が回復していきました。そして気が付くと「トラウマ」はなくなっていました。

心に不安や恐怖心を抱かないこと

これも安全運転のための重要なセルフチェックの一つに数えられるのです。

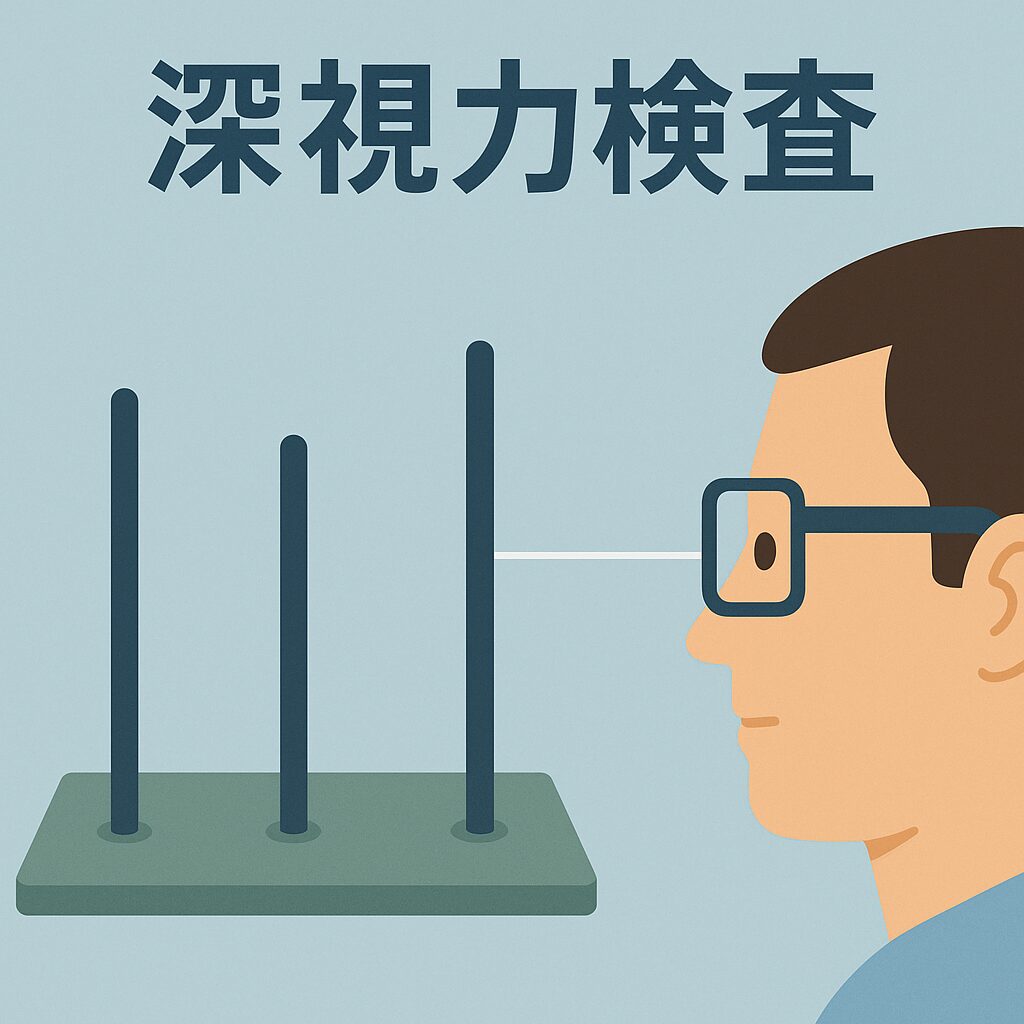

【参考】専門家がアドバイスするトラウマ解消方法

事故によるトラウマは、突然の危険体験によって脳と体が「まだ危険だ」と記憶してしまうことが原因です。

そのため、安全であることを脳と体に繰り返し教えることが回復の鍵になります。

以下、事故トラウマに特化した回復アプローチ。

1. まずやるべきこと(安全の再確認)

- 物理的安全の確保

事故現場や似た状況を避け、安心できる環境で生活 - 安全を体に刻み込むルーティン

- 朝の深呼吸(4秒吸って6秒吐く)

- 温かい飲み物を飲む

- 心地よい音楽を聞く

→ 脳に「今は安全だ」と繰り返し信号を送る

2. フラッシュバック・緊張感の軽減法

- グラウンディング

- 足裏の感覚を感じる

- 周囲に見える5つのものを数える

- 手をこすって温かさを感じる→ 過去から「今ここ」に意識を戻す

- 体の緊張を解く運動

- ゆっくり首回し、肩回し

- 呼吸を意識しながら軽く伸びをする

- 軽い散歩(外が怖い場合は室内でOK)

3. 記憶の安全な再処理(段階的)

事故の記憶を一気に思い出そうとすると再トラウマ化する恐れがあります。

- ステップ1:安心できる人や場所で、事故について話す準備

- ステップ2:事実を「実況中継」のように短く言葉にする(感情を伴わせず)

- ステップ3:徐々に感情を伴っても安全に感じられるようにする

※可能であれば、専門家によるEMDR療法や**トラウマ焦点化認知行動療法(TF-CBT)**を受けると安全に進められます。

4. 日常生活の回復ルーティン例(事故後3ヶ月〜)

朝

- 深呼吸+窓を開けて外気を吸う

- 「今日は安全な日だ」と声に出す

日中

- 30分〜1時間に一度、肩と首のストレッチ

- フラッシュバック時はグラウンディング

夜

- 感情日記(今日感じた不安や安心を書き出す)

- スマホや事故関連のニュースは寝る前1時間控える

5. 回復の心構え

- 回復は「一直線」ではなく「波」のように進む

- 小さな進歩(外出時間が増えた、怖い映像を少し見られた)を自分で認める

- 自分を責めず、必要なら支援者と伴走する

コメント